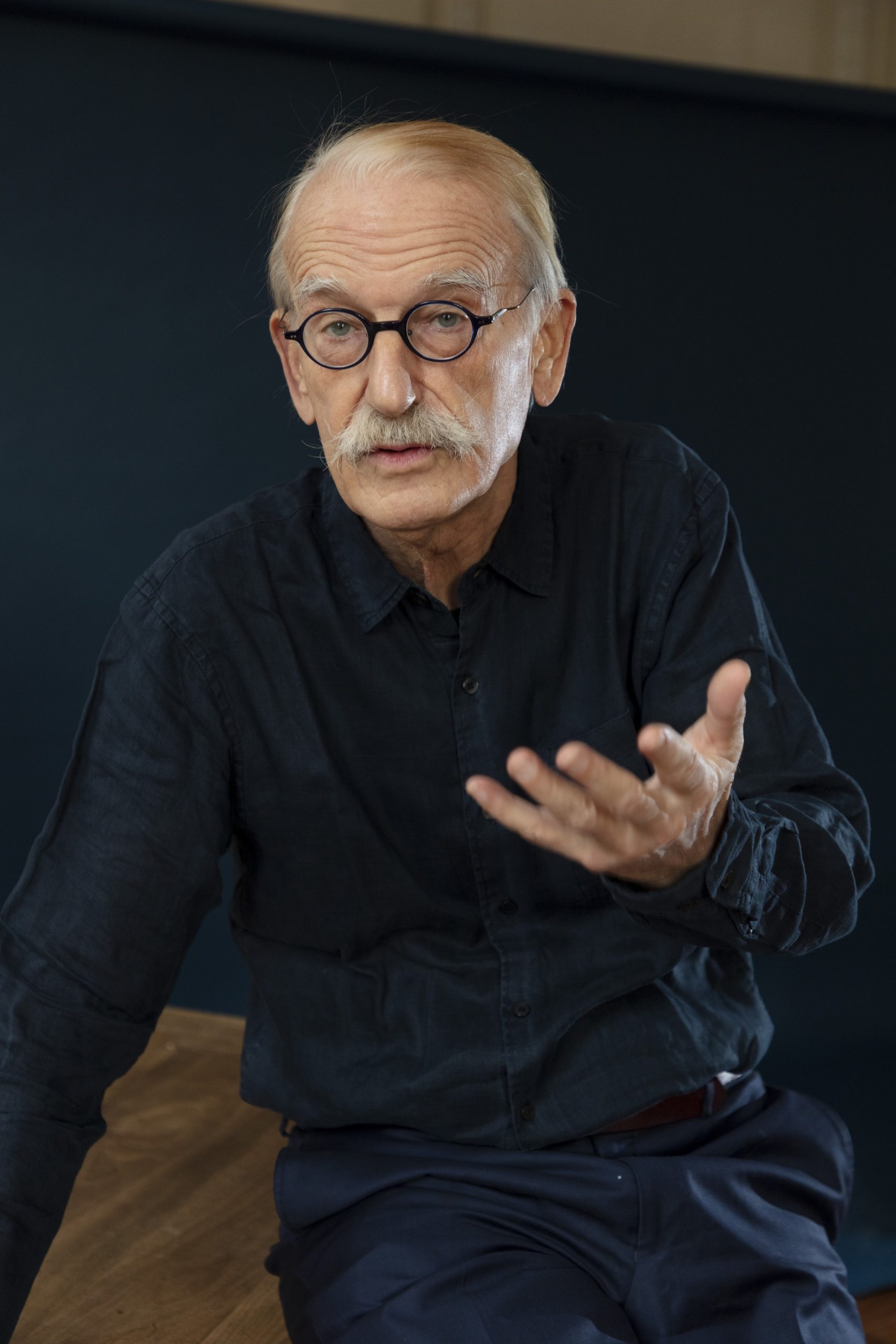

De quelle manière les chefs d’entreprise contribuent-ils, par leurs pratiques économiques et politiques, à la pérennisation et à la transformation d’un système qu’ils habitent et qu’ils servent ? C’est la question que pose dans son dernier ouvrage Michel Offerlé, professeur émérite à l’ENS et spécialiste du patronat. Pour Dirigeant, il revient sur ses travaux et nous éclaire sur ces patrons engagés dans la Cité.

Dans votre avant-dernier livre, Patrons en France (La Découverte 2017) vous cherchiez à rendre compte de la réalité des patrons dans sa diversité. Quel lien, quelle filiation établissez-vous entre Patrons en France et votre dernier ouvrage, Ce qu’un patron peut faire ? (Gallimard, 2021) Comment êtes-vous passé de l’un à l’autre ?

Les travaux que je mène sur les patronats remontent à présent à 15 ans. J’ai fait plusieurs centaines d’entretiens et mes étudiants autant. Ma première entrée a été celle des organisations patronales pour lesquelles j’ai adapté à cet objet les méthodes et résultats que j’avais pu mettre en œuvre pour d’autres organisations, politiques et syndicales. Cela a donné un ensemble de textes (articles et livres : Sociologie des organisations patronales, 2009, Les Patrons des patrons. Histoire du Medef Odile Jacob, 2013), et un rapport pour le Ministère du Travail « L’espace patronal français ») sur un sujet très largement déserté par les chercheurs, et très peu documenté. Cela permettait de travailler sur les spécificités de ces organisations (les confédérations, mais aussi la multitude de groupes patronaux de services, de sociabilité et de réflexion connus de quelques initiés. Une thèse a été soutenue cette année sur un terrain très précis, une ville moyenne française qui passe au crible ces réseaux patronaux localement (Sophie Louey 2021). Cela a permis aussi de travailler sur les formes particulières d’action (ce que l’on appelle en sociologie, les répertoires de l’action collective) utilisées par les chefs d’entreprise pour faire entendre collectivement leur voix. Il s’est agi aussi de réfléchir aux adhésions à ces organisations (leur nombre, leur intensité, voire leur pur consumérisme.) Cela m’a donc amené à revenir sur le militantisme patronal que d’aucuns n’ont pas vraiment considéré comme tel.

Cette recherche menée dans un atelier avec des mastériens et des doctorants a permis d’accumuler des connaissances et de faire de nombreux entretiens. Un article publié s’est plus particulièrement intéressé au CJD (Mickael Ciccotelli, 2015).

Derrière les organisations, il y a des chefs d’entreprise, et tout naturellement quand nous faisions un entretien avec l’un d’entre eux ou avec des permanents patronaux (des apparatchiks comme on les dénomme), il était question des entreprises et du métier de patron (qui sont-ils ? que font-ils de leurs journées ?) Nous amorcions en quelque sorte une sociologie du travail patronal auquel j’ai consacré un livre collectif un peu particulier (Patrons en France, 2017) puisqu’il est constitué de 36 entretiens bruts et commentés avec une préface et une conclusion sur ce que signifie être un patron en France dans les années 2010. Il faut parler de patrons au pluriel, car quoi de commun entre ces très grands patrons (patrimoniaux ou managers) et ces dirigeants de PME. Ces derniers définis par une taille rassurante et souvent « plébiscitée » dans les sondages regroupent également des entreprises très dissemblables : quelle homogénéité entre le boucher de Brioude, l’entrepreneur du bâtiment de Machecoul, le startuper parisien et le consultant lyonnais.

Le troisième volet (Le patronat Saison III !) est venu de la rencontre de ces recherches antérieures avec d’autres terrains sur lesquels je travaille.

J’ai fait en 2017 la réédition d’un ouvrage que j’avais dirigé sur la profession politique et, dans la postface que j’ai intégrée, j’ai réfléchi sur les « patrons en politique », thématique qui avait été développée par des tribunes et un rapport de grands patrons estimant qu’il n’y avait pas assez de chefs d’entreprise en politique. Ce texte s’est télescopé avec un autre terrain que je suis en train de clore en ce moment, et qui m’a permis de travailler longuement sur les courriers adressés au Président de La République, et dans lesquels j’ai trouvé, des lettres de tonalités très différentes de patrons des petits, des moyens et des grands, qui ne s’exprimaient pas de la même manière ni ne demandaient bien entendu la même chose. Il y a dans le livre une première esquisse de quelques pages sur ces courriers patronaux, le plus souvent des appels à l’aide envoyés à l’Élysée.

J’ai repris les entretiens et que j’avais réalisés, les miens et ceux de mes étudiants et j’ai ouvert un nouvel atelier sur Patrons et politique. Comment les patrons s’intéressent-ils à la politique ? Comment ils en font directement ou indirectement, et c’est ce qui a donné, Ce qu’un patron peut faire

A quelle(s) question(s) votre livre apporte-t-il des réponses ?

C’est un livre qui au départ ne concerne pas seulement les patrons. Il s’agit de réfléchir sur ce que nous pouvons faire par rapport au monde dans lequel nous agissons. Regardez l’introduction, entrez-y doucement, c’est un peu universitaire. Je connais les réticences de nombre de chefs d’entreprise à l’égard des gros bouquins, écrits assez serrés, avec des références, des notes, des phrases assez longues. Mais j’ai passé de nombreuses heures pour faciliter la lecture. Je crois que, sauf dans certains passages, mon écriture est épurée, et il y a à la fin du livre des index par thèmes, par noms, c’est une manière commode d’apprivoiser le livre, de le parcourir en travers, d’accrocher une phrase et puis un paragraphe et puis plusieurs qui coulent alors.

Vous savez, la sociologie ce n’est pas plus compliqué que l’économie. Et pour comprendre vraiment les entreprises et leurs chefs, il ne faut simplement s’en remettre aux économistes ou aux gestionnaires. J’ai de bons rapports avec l’Association des professionnels en sociologie de l’entreprise (APSE). Ils travaillent dans de plus grandes entreprises que les vôtres et ils ont des interrogations de « sociologie appliquée » ; et lorsque nous travaillons ensemble, je pense que j’arrive à les accompagner dans les détours que je les incite à faire. Ce que je peux dire n’est pas immédiatement « utile » « utilisable », je ne donne pas des « recettes pour leur boîte », mais je pense pouvoir être utile dans la réflexion qu’ils mènent, et que vous menez sur la place des chefs d’entreprise dans la société. Je me réfère à une littérature en langue française et anglaise que vous ne lirez jamais. Mais j’essaye d’en tirer 2 principales questions.

La première est une réflexion sur les panoplies que les chefs d’entreprise peuvent utiliser pour nommer et résoudre ce qui leur arrive dans leurs vies (personnelle, professionnelle et sociale). A quels moyens individuels et collectifs d’action ils pensent pour s’en sortir, voire pour transformer le monde dans lequel nous vivons. Il va sans dire que les inégalités fortes qui règnent dans les mondes patronaux affectent bien entendu ces capacités très différentielles à agir. Les trois capitaux (économique — le revenu, le patrimoine —, culturel, — les diplômes les filières de formation —, et social — la famille, les relations, la possibilité de s’appuyer sur une organisation collective —) dessinent des mondes patronaux très clivés et qui bien souvent s’ignorent alors qu’ils appartiennent à une même catégorie statistique.

La crise du COVID (que j’aborde dans un épilogue d’une quinzaine de pages) est une loupe pour analyser les ressources des uns et des autres.

Bien sûr il y a des secteurs particuliers sacrifiés, les non-essentiels, mais le maquis des accès aux aides, la fragilité d’entrepreneurs précaires (sorte de « malgré nous » de l’entrepreneuriat), ne laissent que peu d’options à certains qui décompensent psychologiquement dans la crainte d’une fermeture sans rebond envisageable alors que leur affaire leur bébé a été le rêve de leur vie. L’activité de l’APESA (aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë) témoigne de ces dérélictions… Le récent rapport Richelme, sur l’anticipation des faillites le montre aussi. Et l’accès à des mentors ou des aides, comme celle de 60 000 rebonds, n’est pas non plus égalitairement distribué. Et l’immense majorité d’entre eux ne sont pas affiliés à un collectif.

A l’autre bout du spectre, malgré quelques baisses de dividendes et de salaires, les affaires peuvent continuer. On voit que dans ce « Sauve qui peut ma boîte » la panoplie est plus ou moins individuelle ou collective et que l’espace des possibles est à la fois très vaste, ou au contraire très limité pour certains.

La position de nombreuses femmes patronnes et de femmes de patrons qui rencontrent des problèmes spécifiques quant à leur possibilité d’assumer pleinement leurs désirs d’entreprendre pose aussi problème en temps de pandémie, eu égard à la répartition de « la charge mentale » dans la maisonnée.

Le second fil que j’ai voulu tirer, est celui des rapports entre monde économique et monde politique au-delà des clichés habituels de « Président des riches » ou de « Séparation du Medef et de l’État » qui ont repris le relais du « pouvoir du Grand Capital ». Il s’agit donc de comprendre comment ils contribuent, comme chefs d’entreprise agissant dans le monde tel qu’il est, et comme chefs d’entreprise en politique, à la production et à la reproduction des rapports sociaux et aux luttes de frontières qui se jouent entre l’État, le champ politique et le champ économique. Comment ils font-ils de la politique dans tous les sens du terme, suivant quelles modalités et avec quelles conséquences.

Loin des clichés du “salaud de patron”, vous mettez en relief une sorte de nébuleuse réformatrice au sein du patronat. Quelles sont les caractéristiques de cette nébuleuse ?

Oui, très nettement. Il y a en effet, dès avant même la crise du Covid un frémissement réformateur porté par certaines grandes entreprises. Mais il faudrait aller voir, et pas seulement du côté des produits bio ou des énergies renouvelables ou de l’économie sociale et solidaire, ce qu’ont fait et peuvent faire d’ores et déjà, certains patrons d’entreprises de taille plus petite.

Dans le cours de mon enquête pour ce livre, j’ai ressenti, une nette accélération l’année dernière, une préoccupation éthique, un mouvement général qui s’est mis en route. Depuis six mois à un an, on voit dans la presse de grands encarts publicitaires (BNP, L’Oréal, Bouygues, Veolia…) où s’affiche une sorte de bonne volonté environnementale, qui pointent que l’entreprise fait attention à tel ou tel aspect, ou qu’elle est bien placée dans tel ou tel classement prenant en compte les préoccupations environnementales.

Un certain nombre de coalitions à géométrie variable se sont formées depuis 2 ans pour lancer des appels concernant surtout l’urgence climatique. Comme je le dis tout au long du livre, il faut cependant demeurer très prudent. L’éviction d’Emmanuel Faber de la direction de Danone est de ce point de vue très intéressante à analyser.

Pour véritablement démontrer la réalité de ce tournant et pour le vérifier, il aurait en effet fallu sur chaque cas passer environ un mois. Quand un PDG me parle pendant une heure et demie (je demandais au moins une heure d’entretien), pour vérifier ce qu’il me dit, il faudrait confronter ses paroles avec ce qui est publié, m’entretenir avec d’autres personnes, des syndicats, des salariés. Ce qui n’est pas possible. Le sociologue comme l’historien recoupe et ne croit personne sur parole.

Il y a véritablement à l’heure actuelle une course à cette « bonne volonté écologique ». Elle repose pour certains sur une prise de conscience de l’urgence, en réponse à des interpellations d’activistes dont ils ont été la cible sur la place publique. Certains PDG sont également interpellés par leurs enfants directement. Mais cela tient aussi aux difficultés de recrutement : un certain nombre de jeunes diplômés et de jeunes cadres (voir la pétition d’élèves de HEC en 2018 et la lettre ouverte au CA de l’école pour que soit nommé un nouveau dean engagé dans les enjeux environnementaux il y a 2 mois) qui ne veulent plus travailler dans des entreprises dont les activités sont douteuses sur le plan environnemental.

Mais surtout, l’idée s’impose qu’il est temps de passer à des modes de production plus durables pour des raisons de rentabilité : le mot d’ordre est devenu « durable donc rentable/rentable donc durable ». Ce qui peut d’ailleurs faire soupçonner les entreprises de récupérer, de manière pragmatique ou cynique, la critique écologique comme ont été « digérées » « la critique sociale » et la « critique artiste » (Comment l’ont montré Boltanski et Chiapello dans Le Nouvel esprit du capitalisme en 1999).

J’aborde le débat sur la raison d’être des entreprises dans l’ouvrage. Le numéro de mars de la revue Sociétal édité par l’Institut de l’entreprise consacre tous ses articles à cette thématique à la mode. Bizarrement (?), le CJD n’y a pas été invité.

L’intérêt environnemental et le dialogue avec des ONG (de façade ou appliqué) ont tendance à jeter un voile sur les autres parties prenantes par exemple des salariés. Il est rare qu’une entreprise affiche sur son site en première page : « 97 % de CDI », « Aucun PSE n’a jamais été mené au sein du groupe depuis sa création en 2007 malgré la crise de 2009 – 2010 » comme Axyntis. Ou qu’un patron dise « Licencier, c’est ma plus grande peur dans la vie ».

Quant aux autres parties prenantes, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les relations avec les consommateurs, avec l’État (quelle est la politique fiscale de l’entreprise ?) ou avec les fournisseurs.